Neben dem Stahlnhof, der früher Hornsberghof genannt wurde, befand sich seit vielen Jahrhunderten ein alter Kellereingang oder auch Stolleneingang. Schon auf der Elbogener Grenzkarte von 1799 war er eingezeichnet. Über seine Funktion gibt es viele Geschichten. Er wurde wohl zum Lagern von Ware als auch zum Schürfen nach Gesteinen genutzt. Ob er auch ein (geheimer) Verbindungsgang oder Schutzkeller war, wissen wir nicht genau.

Auf der Grenzkarte von 1799 sieht man neben dem Felsen Alt-Elbogen die Gebäude des Stahlnhofs als fünf Rechtecke gezeichnet, daneben Feld(er), alles leider ohne Namen. Etwas entfernter sieht man den Kellereingang, den man Stahlers Keller, Venezianer Keller oder auch Venezianer Stollen nannte.

Der Stolleneingang, der immer Erz- und Edelsteinsucher anzog und früher wohl auch zur Bewirtschaftung des Hofes genutzt wurde, verfiel mit dem Laufe der Jahre immer mehr. Aus den Aufzeichnungen der Besitzertochter Johanna Schmidt (1893-1961) vom Stahlnhof wissen wir das Folgende über den Stolleneingang:

Der Volksmund sagt, dass in der Umgebung des Hornerberges in früheren Zeiten Venezianer gehaust haben. Vom Stahlnhof aus beim Waldeingang am steilen Hügel lag diese Felsschlucht. Es wurde dort nach Achat gegraben. Der unterirdische Gang erstreckte sich 1896 noch weit in den Berg hinein. Jedoch im Laufe der Jahre lockerte sich das Geröll und fiel immer mehr ein. Naturfreunden war diese Höhle sehr bekannt. Anfangs des 20. Jahrhundert war das Steinesammeln sehr verbreitet und mancher funkelnde Stein wurde aus der Schlucht geholt. Auch lagen auf den Feldern des Stahlnhofes die bekannten Karlsbader Zwillings-Kristalle. Es war dies der einzige Fundort. Beim Pflügen kamen die Steine zum Vorschein. Am Berg oben auf der Rechtsseite blühte der herrliche Enzian.

Johanna Neudert geb. Schmidt

Stollen im Egertal

Grenzkarte Alt-Elbogen 1799

- Foto1: Ein Stolleneingang zum Eisenwerk im Egertal, Quelle: www.fichtelgebirge-oberfranken.de

- Foto2: Venezianerkeller, Original-Aufzeichnung aus den 1950er Jahren von Johanna Neudert geb. Schmidt

- Foto3: Grenzkarte der Herrschaft Elbogen von 1799 mit Viereckschanze Alt-Elbogen, Stahlnhof und Venezianer Keller

Karl Schöttner beschreibt 1910 in seinem „Führer durch die nähere und weitere Umgebung von Karlsbad“ dass in der Nähe der Gastwirtschaft Stahlnhof und noch weiter im Egertal (20 Minuten vom Stahlnhof), der Venezianer Keller, ein alter Stollen, in dem einst Achate gegraben wurden, zu finden wäre.

Auch Anton Gnirs erwähnt in seiner 1933 erschienenen „Topographie der historischen und kunstgeschichtlichen Denkmale in dem Bezirke Karlsbad“ die Stollen am Horner Berg. Er bezeichnet die verfallenen Felsstollen als Kulturdenkmal, das auf alte Schürfversuche in der Gegend des Taschwitzer Stahlnhofs hindeutet und berichtet, dass man sie Venezianer Loch nannte.

Venezianer

Wer sind diese Männer aus Venedig gewesen, die den Stollen beim Stahlnhof gegraben haben sollen? Diese mysteriösen Fremden wurden Venediger oder Venezianer genannt und tauchten nicht nur im Egertal bei Karlsbad auf, sondern in vielen Bergregionen von Mitteleuropa. Der Volksmund beschrieb sie als fremde Erz- und Mineraliensucher, die kleinwüchsig im Vergleich zu den Einheimischen waren. Die Venediger wurden in manchen Regionen auch Walen genannt. Die Bezeichnung Walen leitet sich von Welsche ab. Im allgemeinen Sinne bedeutet dies Ausländer, der eine fremde, zumeist romanische, Sprache spricht.

Die Stadt Venedig war damals übrigens ein weltberühmtes Zentrum der Gold- und Silberschmiedekunst, der Edelsteinschleifer und Glasmanufakturen. Um dem Glas aus Murano seine einzigartige Färbung zu verleihen, waren diverse exotische Ingredienzen nötig, darunter Mangan (Braunstein) und Kobalt (Smalte). Auf der Suche nach diesen seltenen Mineralen gelangten die Abgesandten der venezianischen Glasindustrie im 15. und 16. Jahrhundert auch nach Böhmen. Als Mineraliensucher arbeiteten tatsächlich vorzugsweise kleine Männer, da sie keine hohen Stollen graben mussten, um sich in ihnen bewegen zu können.

Die Obrigkeit war zumeist über die Interessen und Tätigkeiten der Venediger informiert. Die Venediger zahlten gut für die Schürf- und Grabeerlaubnis und/oder bei Fehlen dieser für das Schweigen der Landbesitzer. Oft kamen sie jahrelang an die gleiche Stelle wieder, wenn sie eine ergiebige Mine gefunden hatten. Die Bevölkerung mutmasste, dass die Fremden nach Gold oder Silber gruben, denn sie ahnten nichts von anderen wertvollen Mineralien und Kristallen.

Lazarus Ercker der Oberbergmeister des Königreichs Böhmen stellte fest, dass die Fremden nicht nach Gold suchten, denn seltene Erze und Mineralien waren viel wertvoller für sie. Er schrieb 1574 in einem Kommentar zur „De re metallica“ von Georgius Agricola:

So viel hab ich aber von glaubwirdigen Personen, die von solchen Landfahrern berichtet worden, daß solche Körner gar kein Gold bey sich haben, werd auch keinß darauß gemacht, sondern durch sie, die Landfahrer, in Italien und anderen Orten umb einen Lohn hingetragen, als zu einem Zusatz, darauß schöne Farben oder Schmeltz-Glaß gemacht werden. Welche Farben und Schmeltz-Glas man bey jhnen so hoch achte, und so Tewer verkauffe, als wenn es Gold wäre.

Lazarus Ercker, 1574

Die einfachen Menschen verstanden das Tun der Fremden nicht und suchten nach Antworten für das Unerklärbare. Aufgrund ihrer anderen Sprache, ihrer Kleidung mit Hut, ihrer kleineren und dunkleren Gestalt und ihres geheimnistuerischen Verhaltens in den Bergen, rankten sich viele Sagen um sie. In den Volkssagen wurden den kleinen Männern auch magische Eigenschaften zugeschrieben. Man sah sie als zauberkundige und geisterhafte Fremdwesen, die sogenannte Walenbücher besassen, die Wegbeschreibungen zu verborgenen Schätzen und reichen Erzadern enthalten sollten. Auch berichten viele Sagen von einem magischen Spiegel, der wohl in Wahrheit eine Lupe zum Betrachten der Steine war und der Bevölkerung noch unbekannt war.

Die Venedigersagen gehören zu den Volkssagen und erzählen gewöhnlich von der Begegnung von Einheimischen mit Venedigern. Sie sind eine Untergruppe der Bergmannssagen.

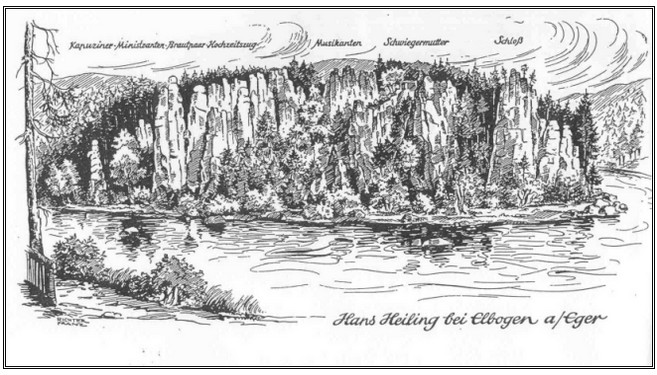

Die Sage von den Heilingszwergen

Im Buch „Deutsche Sagen“ von Jacob und Wilhelm Grimm (Brüder Grimm), erschienen 1816/18, findet sich die Sage Nr. 151, die von einer Höhle bei den Hans-Heiling-Felsen berichtet, von Zwergen und einer Frau aus Taschwitz, die dort im Wald unterwegs war. Ob unser Venezianer Keller dazu Inspiration lieferte? Hier folgt die Sage:

"Am Fluß Eger zwischen dem Hof Wildenau und dem Schlosse Aicha ragen ungeheure große Felsen hervor, die man vor alters den Heilingsfelsen nannte. Am Fuß derselben erblickt man eine Höhle, inwendig gewölbt, auswendig, aber nur durch eine kleine Öffnung, in die man, den Leib gebückt, kriechen muß, erkennbar. Die Höhle wurde von kleinen Zwerglein bewohnt, über die zuletzt ein unbekanntere alter Mann, des Namens Heiling, als Fürst geherrscht haben soll. Einmal vorzeiten ging ein Weib, aus dem Dorfe Taschwitz bürtig, am Vorabend von Peter Pauli in den Forst und wollte Beeren suchen; es wurde ihr Nacht, und sie sah neben diesem Felsen ein schönes Haus stehen. Sie trat hinein, und als sie die Tür öffnete, saß ein alter Mann an einem Tische, schrieb emsig und eifrig. Die Frau bat um Herberge und wurde willig angenommen. Außer dem alten Mann war aber kein lebendes Wesen im ganzen Gemach, allein es rumorte heftig in allen Ecken, der Frau ward greulich und schauerlich, und sie fragte den Alten: »Wo bin ich denn eigentlich?« Der Alte versetzte, daß er Heiling heiße, bald aber auch abreisen werde, »denn zwei Drittel meiner Zwerge sind schon fort und entflohen«. Diese sonderbare Antwort machte das Weib nur noch unruhiger, und sie wollte mehr fragen, allein er gebot ihr Stillschweigen und sagte nebenbei: »Wäret Ihr nicht gerade in dieser merkwürdigen Stunde gekommen, solltet Ihr nimmer Herberge gefunden haben.« Die furchtsam Frau kroch demütig in einen Winkel und schlief sanft, und wie sie den Morgen mitten unter dem Felsstein erwachte, glaubte sie geträumt zu haben, denn nirgends war ein Gebäude da zu ersehen. Froh und zufrieden, daß ihr in der gefährlichen Gegend kein Leid widerfahren sei, eilte sie nach ihrem Dorfe zurück, es war alles so verändert und seltsam. Im Dorf waren die Häuser neu und anders aufgebaut, die Leute, die ihr begegneten, kannte sie nicht und wurde auch nicht von ihnen erkannt. Mit Mühe fand sie endlich die Hütte, wo sie sonst wohnte, und auch die war besser gebaut; nur dieselbe Eiche beschattete sie noch, welche einst ihr Großvater dahin gepflanzt hatte. Aber wie sie in die Stube treten wollte, ward sie von den unbekannten Bewohnern als eine Fremde von der Tür gewiesen und lief weinend und klagend im Dorfe umher. Die Leute hielten sie für wahnwitzig und führten sie vor die Obrigkeit, wo sie verhört und ihre Sache untersucht wurde; sieh da, es fand sich in den Gedenk- und Kirchenbüchern, daß grad vor hundert Jahren an ebendiesem Tag eine Frau ihres Namens, welche nach dem Forst in die Beeren gegangen, nicht wieder heimgekehrt sei und auch nicht mehr zu finden gewesen war. Es war also deutlich erwiesen, daß sie volle hundert Jahr im Felsen geschlafen hatte und die Zeit über nicht älter geworden war. Sie lebte nun ihre übrigen Jahre ruhig und sorgenlos aus und wurde von der ganzen Gemeinde anständig verpflegt zum Lohn für die Zauberei, die sie hatte erdulden müssen."

Die Steinschneidekunst in Böhmen

Auch in dieser Disziplin findet man wieder Experten aus Venedig, die nach Böhmen kamen. Kaiser Karl IV. (1316–1378) liebte es, die edlen Steine, die in Böhmen reichlich gefunden wurden, zu seiner Repräsentation einzusetzen. Für die überaus schwierige Bearbeitung holte er sich Steinschleifer aus Paris und Venedig nach Prag.

Rudolf II. (1552-1612) förderte ebenfalls begeistert die Steinschneidekunst (Glyptik) in Böhmen. Seine von internationalen Künstlern bevölkerte Hofwerkstatt hat auf dem Gebiet der Goldschmiede- und Steinschneidekunst einen bedeutenden Beitrag zur gesamteuropäischen Epoche geleistet. 1588 gilt als Beginn der Prager Schule der Steinschneidekunst. Als ihr Begründer wird Ottavio Miserio genannt, dessen Nachkommen und Schüler auch im 17. Jahrhundert in Böhmen auf diesem Gebiet dominierten.

Die Übertragung dieser Steinschneidekunst auf die Bearbeitung von Glas war ein Prozess, der mehrere Jahrzehnte dauerte.

Böhmisches Kristallglas und Glasschliff

Als in Böhmen die Funde edler Steine in entsprechenden Größen seltener wurden, konzentrierte man sich auf die Entwicklung eines neuen künstlichen Werkstoffs. Dieser sollte die gleichen Eigenschaften wie Bergkristall haben und sich mit den gleichen Werkzeugen veredeln lassen. Das Ergebnis war eine neue, harte Glassorte mit dicker Wandungsstärke, die nahezu fehlerfrei und kristallklar war: der Böhmische Kristall. Ab 1680 machte das Böhmische Kristallglas dem bis dahin marktbeherrschenden und geschmacksprägenden Venezianischen Glas die Führungsrolle streitig. Dies lag besonders an der überragenden Wirkung des meisterhaften Glasschliffs.

Man kann den Glasschliff getrost als die Fortsetzung der Steinschneidekunst bezeichnen, die sich zu einer typischen Handwerkskunst in Böhmen entwickelte. Auch in und um Karlsbad entwickelte sich die Glasherstellung. Exemplarisch sei hier die Glasmanufaktur Moser, welche 1857 in Karlsbad gegründet wurde, genannt. Sie fertigt und veredelt Kristallglas in herausragender Qualität in Handarbeit. Moser nennt sich stolz „König der Gläser – Glas der Könige“.

Achate

Man sagt, in den Venezianer Stollen bei Taschwitz soll nach Achat gegraben worden sein. Das ist nicht abwägig, denn es gibt in Böhmen viele Edelsteinfundorte. Ob der Stollen beim Stahlnhof in dieser Hinsicht ertragreich war, wissen wir nicht.

Was genau ist denn ein Achat? Chemisch betrachtet handelt es sich bei dem Achat um eine mikrokristalline Varietät des Mineral Quarz. Der Achat besteht aus verschiedenen Varietäten von Chalcedon, mikrokristalliner Kieselsäure. Auffällig beim Achat ist seine schöne, streifige Zeichnung aufgrund der rhythmischen Kristallisation. Auf dem Foto sieht man exemplarisch einen Achat aus einer anderen Region Böhmens.

Achat aus Morcinov/Böhmen

Karlsbader Zwillinge

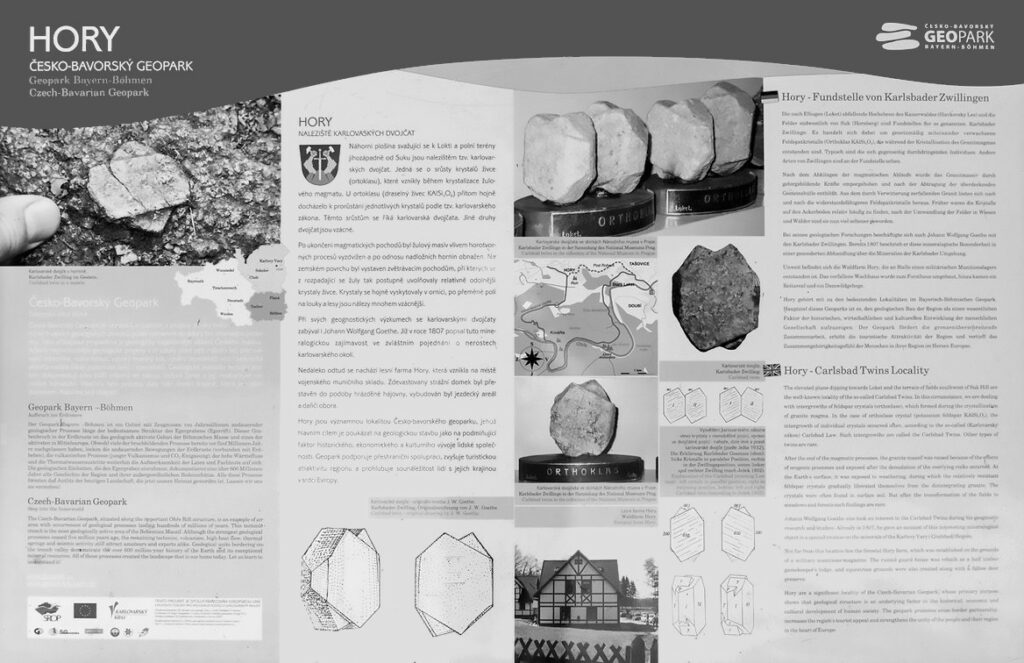

Johanna Schmidt vom Stahlnhof berichtet von Karlsbader Zwillings-Kristallen, die von ihrer Familie beim Pflügen der Stahlnhoffelder bei Taschwitz in Richtung Horn gefunden wurden. Dieses Phänomen der Zwillingsbildung wird in der Mineralologie beschrieben. Laut Definition liegt eine Zwillingsbildung im Mineralreich vor, wenn zwei oder auch mehrere Kristallindividuen gesetzmäßig miteinander verwachsen sind, wodurch eine scheinbar höhere Symmetrie erzeugt wird. Kalifeldspäte bilden typischerweise sogenannte Karlsbader Zwillinge oder auch Durchkreuzungszwillinge nach dem Karlsbader Gesetz genannt. Zwillinge lassen sich gut an einspringenden Winkeln zwischen den Kristallflächen erkennen. Je nach Lichteinfall kann man durch Einspiegeln der Spaltflächen jeweils ein Zwillingsindividuum wahrnehmen, während das andere matt erscheint.

Der Begriff Karlsbader Zwillinge, wurde von Goethe während eines Kuraufenthalts in Karlsbad geprägt, als er seine Fundsteine so benannte. Der große deutsche Dichterfürst und Minister im Herzogtum Sachsen-Weimar-Eisenach, Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832), interessierte sich sehr für geologische und mineralogische Fragestellungen. Daher unternahm er während seiner böhmischen Kuraufenthalte mehrere geologische und mineralogische Exkursionen.

Der Fundort wird in der Literatur zumeist mit Horn (Hory) bei Karlsbad oder nur Karlsbad (Karlovy Vary) angegeben. Bei den Steinen handelt es sich genau genommen um den Orthoklas, synonym auch als Adular oder Adularia bekannt. Er ist ein häufig vorkommendes Mineral aus der Gruppe der Alkalifeldspate innerhalb der Mineralienklasse der „Silikate und Germanate“.

Auf der Strasse von Hory zur Hory Farma findet man heute eine Informationstafel vom Geopark Bayern-Böhmen aufgestellt.

Informationstafel bei Hory